木偏(きへん)に「廷(延ではありません)」を組み合わせると「梃」という漢字になります。

さて、この「梃」という漢字をご存知ですか。

「梃子」や「梃入れ」という言葉で使われます。

「梃」の読み方 音読みと訓読み

「梃」は、音読みで「テイ」、「チョウ」です。

また、訓読みは「てこ」、「つえ」です。

「梃」の意味

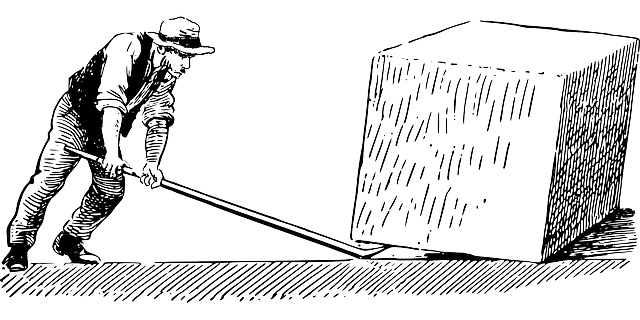

「梃」は、「てこ」という意味です。

重いものを動かすための長い棒状のものですね。「てこの原理」の「てこ」です。

また、「つえ」とか「棒」という意味もあります。

さらに、「梃」には、「助数詞(量詞)」の側面もあり、「銃」や「鍬」など、細長いものを数えるために使われることもあります。

ところで、この「鍬」は何と読む漢字か知っていますか?下の記事に詳しく説明しておりますので、是非お読みください。

⇒「鍬(金に秋)」は何と読む?難読漢字の読み方・意味・使い方 「くわ」?「すき」?クワガタとの関係

それでは、「梃」を使った言葉を見ていきましょう。

「梃子」とは 読み方と意味

「梃子」は、「てこ」と読みます。

「梃」は、それ一文字でも「てこ」と読みますが、「梃子」と書くこともあるのですね。

この「梃子」を使った表現に、「梃子でも動かぬ」というものがあります。

「梃でも動かない」、「梃子でも動かない」の意味

「梃(子)でも動かない」は、「どんな手段を使っても、決して動かない」という意味です。

「梃」は、長い棒を使って、小さな力で大きなものを動かす道具・手段ですが、その梃を使っても動かない、という意味です。

人の決意が固く、どんなに説得したりしても、聞き入れることがない、という意味合いでも使われます。

ちなみに、「十分な長さの梃子(と支点)さえあれば、地球を動かせる」と言ったのは、古代ギリシャの偉大な数学者アルキメデスでした。

まあ、長い梃子を使って地球は動かせたとしても、「梃でも動かない」頑固な人を動かすのは無理そうです。

「梃入れ」とは 読み方と意味

「梃入れ」は「てこいれ」と読みます。

業績などがはかばかしくない場合に、手段を講じて上向きにさせること、などを意味します。

「梃摺る・梃子摺る」とは 読み方と意味

「梃摺る」、「梃子摺る」は、「てこずる」と読みます。

「もてあます」とか「うまく処理できない」といった意味ですね。

通常は、「てこずる」とひらがなで書くか、「手こずる」という風に書きます。

なお、「手古摺る」とか「手子摺る」と書く場合もあります。

オススメの漢字辞典

今回の記事はどうでしたか。もし興味深く読んでいただけたなら、とても嬉しいです。

日本にはとても数多くの漢字があります。そして、漢字辞典を読むたびに新たな発見があります。

そんな奥深い世界に触れてみませんか。

私がオススメする漢字辞典をリストアップしましたので、ぜひご覧ください。

また、当ブログでは、私がオススメする漢字辞典ほどではありませんが、漢字や日本語に関する様々なトピックを掲載しております。

ぜひご覧ください。

↓

「カンタの日本語事典」トップへ

-参考資料-

・『DK漢字辞典』・公益財団法人日本漢字能力検定協会編、『漢検 漢字辞典 第二版』

・阿辻哲次、他、『角川 現代漢字語辞典』、2001年1月31日

・藤堂明保、他偏、『漢字源 改訂第六版』、2018年